1851: Majestätsbeleidigung in der Rose in Hochberg

Die jüdische Gaststätte Rose in Hochberg war am Sonntag, den 12. Januar 1851 Schauplatz einer Schmährede des Hochberger Wundarztes Gotthilf Friedrich Wurster, was diesem am 14. April wegen „Beleidigung der Majestät des Königs, sowie wegen Ehrenkränkung des Gemeinderats Hochberg“ eine achtmonatige Arbeitshausstrafe durch das Schwurgericht Esslingen einbrachte. Hierüber berichtete sehr ausführlich der Schwäbische Merkur am 16. April über drei Spalten der Zeitung. Das „Amts- und Intelligenzblatt für das Oberamt Waiblingen“ informierte die Leser sogar in einem Dreiteiler am 19., 21. und 29. April über den Prozess. Das Gebäude der Rose besteht heute noch in der Remseck-Hochberger Hauptstraße 16 und war noch bis vor wenigen Jahren eine Gastwirtschaft, seit 1869 nicht mehr unter einem jüdischen Wirt.

Der Vorfall am 12. Januar 1851

Arzt Wurster, der wegen seiner „geläufigen Zunge“ ortsbekannt war, beklagte sich im Januar in der Rose vor anderen Gästen über ein Gerichtsurteil gegen ihn, das er „Justizmord“ nannte. Anlass war, dass Wurster Forderungen für die Behandlung eines „Ortsarmen“ gegenüber dem Hochberger Gemeinderat erhob, die dieser nicht genehmigte, weil er Wursters Behandlung als „Quacksalberei“ einstufte. Der Arzt muss gegenüber dem Gemeinderat auch ausfällig geworden sein und wurde zu „siebenwöchigem Festungsarrest“ verurteilt. Seinem Ärger über das Urteil machte sich Wurster in der Rose Luft. Er begann „sich in Spott und Schmähungen über den Gemeinderat, über die Beamten überhaupt und endlich über den König zu ergießen“. Die Gemeinderäte nannte er „Esel und Boppel“, sprach vom „Beamtengesindel“ und erklärte, König Wilhelm I. sei „der Allerschlechteste, Elendeste, Liederlichste auf der Welt“, wenn er den gegen Wurster verübten „Justizmord“ durchgehen lasse. Einige Gäste in der Rose drohten mit Anzeige, wenn Wurster nicht aufhöre zu schimpfen. Der Arzt erwiderte darauf, „er verlange dies sogar, er wolle vor das Schwurgericht kommen, damit er hier seinen Kropf ganz ausleeren könne“.

Der Prozess

So kam es zum Prozess, in dem Wurster die Vorwürfe eingestand, sich aber verteidigte, er leide unter raptus melancholicus (plötzlicher Zustand starker Erregung im Rahmen einer Depression), der in seiner Familie erblich sei. Dadurch gerate er häufig in „vorübergehende Wut oder Raserei“. Das Waiblinger Intelligenzblatt weist noch zusätzlich auf den „Säuferwahnsinn“ Wursters hin, den der Angeklagte selbst zugegeben habe. In der Frage der Öffentlichkeit der Majestätsbeleidigung weichen Schwäbischer Merkur und Waiblinger Intelligenzblatt stark voneinander ab. Nach dem Schwäbischen Merkur verwies Wurster darauf, „es seien zwar mehrere Personen im Wirtszimmer gewesen, aber zum größten Teil Israeliten“. Der Prozessbeobachter schreibt. „Diese haben sich schon auf den Montag (Tag nach dem Vorfall) besprochen, was man da für Masematten (Geheimabsprachen, Ausdruck aus dem Hebräischen) machen wolle und haben natürlich nichts gehört.“ Im Gegensatz dazu berichtet die Waiblinger Zeitung, „die vernommenen Belastungszeugen, größtenteils Israeliten, bestätigten mit lobenswerter Offenheit die in der Staatsanklage hervorgehobenen Äußerungen des Angeklagten“. Diesen Kontrast kann man sich wohl nur mit einer antisemitischen Grundhaltung des Prozessbeobachters vom Schwäbischen Merkur erklären.

Abrechnung mit dem Gemeinderat

Die vernommenen Zeugen verwiesen auch darauf, dass Wurster schon seit Langem mit Gemeinderäten in Hochberg über Kreuz liege. So habe er sich „durch sein böses Maul viele Gegner gemacht“. So habe er sich Gemeinderat Brandner „nicht zu seinem Freunde gemacht“, indem er im Wirtshaus äußerte, „wenn Brandner im Gemeinderat einen seiner gewöhnlichen dummen Streiche gemacht habe, so stelle er sich auf die Zehen und mache seinen Kikeriki wie der Gockel auf der Miste“. Den Vorwurf, die Gemeinderäte „Esel und Boppel“ genannt zu haben, versuchte Wurster zu entkräften, indem er behauptete, der Hochberger Burgermeister Jacob Vollmer (Schultheiß 1849-1852) selbst hätte seine Gemeinderäte schon öffentlich so genannt, was dieser als geladener Zeuge energisch bestritt. Wurster behauptete auch, Rosenwirt Benedikt Seligmann habe ihn durch „ungeschickte Zwischenfragen“ zu seinen Tiraden erst provoziert.

„Nicht ganz logisch im Kopf“

Der Arzt geriet dann vor Gericht ins Schwadronieren, forderte eine Reform des Medizinalwesens in Württemberg, lobte den Vorgängerkönig Friedrich I, weil dieser die Beamten im Zaum gehalten habe, zitierte Bibelstellen und nannte das Vorgehen gegen ihn eine „Tierquälerei“. Der Verteidiger Wursters plädierte daraufhin auf mildernde Umstände, weil es offensichtlich „nicht ganz logisch aussehe im Kopfe des Chirurgen“. Die Staatsanwaltschaft nahm diesen Ball auf, beharrte aber auch wegen vorliegender Vorstrafen aufgrund ähnlicher Ausfälle auf der Anklage wegen Majestätsbeleidigung, sie habe aber „keine politische Grundlage“, sondern „Ausflüsse der Rohheit und Streitsucht“. Die 12 Geschworenen – nach Meinung der Waiblinger Zeitung „größtenteils schlichte Landsleute“ – sprachen Wurster nach einer Stunde Beratung hinter verschlossenen Türen vor „ziemlich zahlreich anwesenden Zuhörern“ schuldig und zurechnungsfähig, baten jedoch, Wurster der Gnade des Königs zu empfehlen. Wurster bat diesbezüglich um die Verwandlung der Arbeitshausstrafe in Festungshaft, was der Stuttgarter Prozessberichterstatter unterstützte: Die „Verwandlung (der Strafe) oder ein teilweiser Strafnachlass (sei ihm) zu gönnen …, als in diesem Falle die strenge Anwendung des Gesetzes gegenüber der Absicht des Verurteilten etwas hart erschienen möchte“. Im Waiblinger Intelligenzblatt erfahren wir zum Abschluss der Berichterstattung noch Einschätzungen des Publikums und ein Schlusswort des Richters: „ Das Publikum hielt die Strafe, offenbar wegen des damit verbundenen Verlust der Ehrenrechte und des Umstandes, dass der Angeklagte im Arbeitshaus in die gleiche Kategorie mit dem Auswurf der Gesellschaft gestellt werden soll, für sehr hart und man hörte vielseitig den Wunsch äußern, seine Königliche Majestät möchte das Erkenntnis (ältere Formulierung für Urteil) mildern, was auch nach Vorgängen zu schließen, nicht unwahrscheinlich ist, obwohl das Vergehen der Majestätsbeleidigung, das früher sehr selten war, sich in den letzten Jahren häufig wiederholt hat. Zum Schluss errichtete der Präsident noch eine ernstliche Ermahnung an den Angeklagten, sein heftiges Temperament und seine lose Zunge zu seinem und seiner bedrängten Familie Besten zu zügeln und dem Laster des Trunks zu entsagen.“

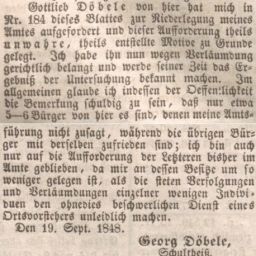

Wurster gibt nicht auf

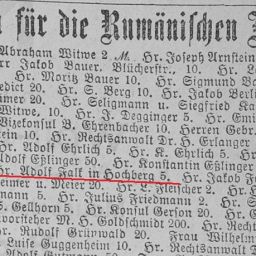

Wurster musste seine Strafe antreten. Sie wurde aber in Festungshaft verwandelt und auf sechs Monate verkürzt, insofern hatte das Gnadengesuch Teilerfolg. Am 16. Mai 1851 schrieb der Gemeinderat die Hochberger Wundarztstelle neu aus, was prompt zu einer Reaktion des Arztes aus der Festungshaft auf dem Hohenasperg führte: Am 21. Mai veröffentlichte er eine Anzeige im Schwäbischen Merkur, dass er seit 1845 Wundarzt in Hochberg sei, im September aus der Haft entlassen werde und seine Stelle „behaupten“ werde, ansonsten werde er eine „Regressklage an den Gemeinderat“ richten. Damit wollte Wurster offensichtlich auch Bewerber auf die Stellenausschreibung abschrecken. Anscheinend hatte er damit Erfolg, denn der Arzt blieb bis 1861 in Hochberg und wechselte dann nach Oßweil. 1861 schrieb der Gemeinderat die Stelle des Wundarztes und Geburtshelfers erneut aus für 50 Gulden Jahresgehalt. Es wurde in der Ausschreibung mitgeteilt, dass die jüdische Gemeinde Hochberg noch 20 Gulden drauflege, wenn sich ein qualifizierter Bewerber finde.

Hate Speech anno 1851

Heute, in Zeiten von ausufernder Hate Speech in Sozialen Medien, wundert man sich, welche breite Darstellung der vergleichsweise geringfügige Vorfall in der Rose damals in der Presse gefunden hat. Das hat vor allem zwei Gründe: Die Geschworenengerichte waren eine Errungenschaft der 1848er-Revolution, wurden nach der Niederschlagung der Revolution und der Einleitung einer reaktionären Politik in den 1850er Jahren aber nicht wieder abgeschafft. Gerichtsverhandlungen vor diesem Gericht als bleibender Erfolg der Revolution trafen auf Publikumsinteresse. Außerdem gab es in Württemberg ab 1851 eine strenge Nachzensur von Zeitungen. Sie konnten nach Erscheinen verboten und ihre Herausgeber bestraft werden. Verleger mussten hohe Kautionen hinterlegen. Politische Kritik am Königshaus, an der Regierung oder am Deutschen Bund waren verboten. Hiergegen entwickelten die Journalisten geschickte Strategien, um die Zensur zu umgehen: Eine verbreitete Methode war, brisante politische Aussagen oder Kritik an der Regierung in scheinbar objektive und sehr ausführliche Berichte über Gerichtsverhandlungen einzubetten. Dabei wurden oft die Aussagen der Angeklagten breit zitiert, so dass die Leserschaft die Kritik an der Obrigkeit im Wortlaut lesen konnte, während sich die Redaktion auf die neutrale Berichtspflicht über Gerichtsverfahren zurückziehen konnte. Dieses Vorgehen erlaubte es Redakteuren, kritische Inhalte zu transportieren. ohne sich direkt angreifbar zu machen. Auch der Hinweis des Waiblinger Intelligenzblattes darauf, dass das „Vergehen der Majestätsbeleidigung, das früher sehr selten war, sich in den letzten Jahren häufig wiederholt hat“, hat einen deutlich kritischen Unterton.